昨年8月、朗読グループ秋桜の会が「平和への祈り」という朗読会で、戦没学生の手記「きけわだつみのこえ」を朗読した。そのご案内を私の恩師である桑野啓子先生にお伝えしたところ、叔父の為我井正之氏(明治44年~平成20年)は太平洋戦争でシベリア抑留を経験し、絵日記があることを伺った。12月、封切りの映画「ラーゲリより愛をこめて」を観た。シベリア抑留の絶望の中でも希望をもって生きることを諦めない。すばらしい感動的な映画であった。

シベリア抑留とは、第2次世界大戦後、戦争が終わったにもかかわらず、ソ連によって満州(現中国北東部)や樺太に残った日本人約60万人が収容所に連行され、鉄道建設などに従事させられた出来事である。シベリアを初めとするソ連各地やモンゴルの酷寒の地で、乏しい食糧と劣悪な生活環境の中で過酷な強制労働に従事させられ、寒さや食糧の不足などにより約6万人の人が亡くなったとされている。

為我井正之氏は、シベリアから復員後50年、一度も戦争について語ったことはなかったそうである。しかし、今何かを書き残さなければ、シベリア抑留の悲惨な日々は、永遠に忘れ去られてしまうように思えた。人間社会の中で、戦争ほど無意味で罪深く残酷なものはない。次の世代の若者たちに平和の有難さを知ってもらい、これからの日本の平和を守ってもらいたい。そう考えて、執筆されたそうである。85歳から3年の歳月を費やし、シベリア抑留の経験を絵日記として書き上げた。これが『黒パン俘虜絵日記』である。ご自身の人生の集大成として、書き遺したのであろう。

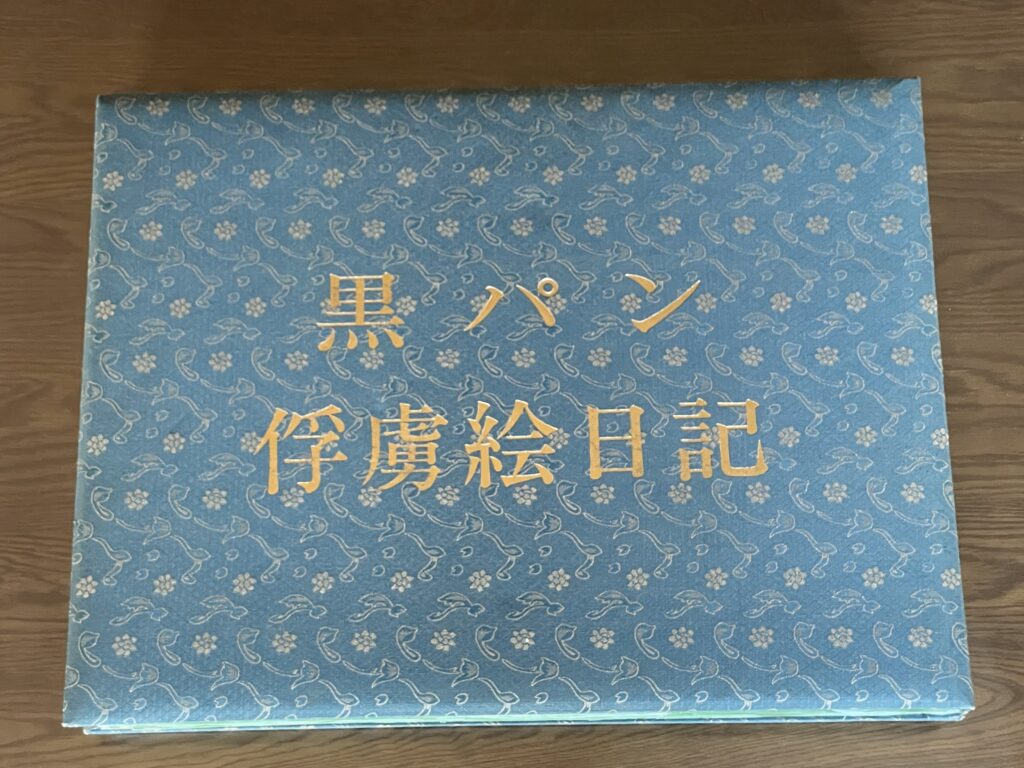

私は、絵日記を実際に見てみたいと思った。為我井氏のご子息から桑野先生を通じてお借りした。それは絵日記というイメージの大きさをはるかに超え、A3用紙の4倍くらいの大きさで、木箱に入っていて、とても重いものであった。描かれた一つひとつの絵の前には、絵に対する解説が毛筆で書かれている。その頁数は絵と合わせて100頁余りもある。半世紀以上前の体験が綿密に書かれていて、当時の様子が詳細な絵と共に手に取るように伝わってくる。

今まで心にしまっていたことを描いて文字を起こしていく。戦争、そして苦難の俘虜体験を思い出すことは、大変な苦痛を伴ったことだろう。未来の若者たちに伝えなければならないという使命感が、絵日記から溢れてくる。戦争とは、捕虜とは何だったのだろうと絶えず疑問を持ち、自分自身に問いかけていたことだろう。

3年間のいろいろな捕虜生活の中でも、バム鉄道建設については、「シベリア酷寒の地での鉄道工事は、重い枕木、レール、砂利の運搬、捕虜の栄養失調の体力では、誠に苦しい限界の重労働でした」とある。ソ連のシベリア鉄道は、もし将来、中国とソ連の間に紛争が起こる場合を想定して、シベリア奥地にバム鉄道建設の必要があったのである。この鉄道建設のために捕虜となって強制労働させられたのだった。シベリアでは、暖かい日でも零下20度、30度、ときには零下50度でも作業をさせられることもある。当初80キロあった体重が45キロにまでなってしまったという。その栄養失調の体で森林を伐採しながら運搬した。毎日の食事が、朝と昼はこうりゃんのカーシャ(お粥)で飯盒に3分の1、夜は前日の作業のノルマに応じて支給される黒パンとスープだけだった。その黒パンをみんなで分けるのだから、病人のようにやせ細り、中には餓死するものもいた。どんなに辛く苦しい思いをしたことだろう。

「ダモイ」という言葉は「帰国」を意味する。「ダモイ」を夢見て、たくさんの人が命を落とした。戦争終了後にあった「シベリア抑留」、この卑劣な現実を「風化させてはならない」、この言葉こそ為我井氏の伝えたかったことであろう。

巻末には「21世紀への提言 街の底辺からの声」として、日本の未来の若者たちへのメッセージもある。為我井氏のこの熱い思いの膨大な記録を記すには紙面が足りない。いつか詳細なシベリア抑留日記の記録を纏めて、朗読を通して伝えることができたらと思っている。

また、ご遺族の希望が最優先されるが、貴重な手作りの絵日記並びに木製の収めた箱も含めて、時代と共に破損していくので、文献として資料館などで保管されることがよいのではないかと思っている。

為我井氏は、昭和16(1941)年7月15日、召集令状が来て入隊。昭和23(1948)年6月16日、新舞鶴港に帰還する。『黒パン俘虜絵日記』には、別名として「現世に地獄を見た男」の日記と表現されている。戦争はけっしてしてはならないのである。

〈参考資料〉

為我井正之『黒パン俘虜絵日記』(自筆)1998年8月15日

為我井正之『黒パン俘虜絵日記』(自費出版)1998年8月15日